FORTUNE / ROBIN GUTHRIE [Ambient/New Age/Experimental]

Robin Guthrieが知らないうちに新譜を発表していた。俺はCocteau Twins時代から彼のファンであり、ソロアルバム、EP作品、他のアーティストとの共同名義作品も知っているものはほとんど所持している。当然、今回も購入。

しかしながら、ここ数年の彼のソロ作品は、音響的にはそこそこ魅力的だが、あまりにも似通っていてさらっと短い曲が多く、アルバムを通して聴いても満足感を得られない傾向があった。「今回も似たようなことになっていないだろうか?いや、多分、そうなっているのではないか?」との疑念と覚悟を持って聴いた。

FORTUNE / ROBIN GUTHRIE

1曲目。密やかなドラムの音でアルバムは幕を開け、注意深く曲は進行していく。が、最初の展開部分で既にRobinのカラー全開となる。終盤部分、繰り返しのパターンがあるものの、盛り上がることもなく、あっさり終わる。

2曲目。控えめなドラム、クリーンなギター・サウンドのワルツ。展開部分では不穏なコードを一瞬使うところといい、まるでCocteau Twinsのようだ。これも盛り上がる事もなく、余韻を残さずあっさり終わる。

3曲目。若干、気を持たせるようなアンニュイな始まり方。リズムの取り方に若干の工夫の跡が聴いて取れるものの、もちろん、大きな展開もなくあっさりと終わる。

4曲目。冒頭部分にきかれるシンセとギターのフリーフォームな絡みはなかなかいい、と、思いつつ聴き進めていると、そのまま終わってしまう。まぁ、アルバムのバリエーションとしてはありかな。

5曲目。これ、困ったな。他の曲同様、過剰なまでのリバーブがかけられたギターが全編を支配したスローな典型的なNew Age風の曲。何の盛り上がりも大した進行も無く終わる。

6曲目・・・もうこれ以上言及する必要も無いだろう。とにかく、最後までこんな感じです。

全体を通して聴いてみた印象。彼らしい空間的な広がりを重視した心地よい音がアルバムを支配している。ギターの音はどこまでもクリーン。いや、真にクリーンなわけではなく、コーラス・エフェクトやディレイ、リバーブを多用した奥行きのある音響設計。ま、Robin Guthrieの作品を聴いた事のある人なら誰でもわかる、おなじみの「あの音」である。ボーカルは不在であり、ギターのメロディーも曖昧なのに、メロディーラインを想起させられる、誘導型の音作り。これは才能と言っていいのだろう。

でも、思ってしまう。「これ、何かのカラオケですか?それとも未完成なんですか?」

プレイ・スタイルや音響設計方法は長年のキャリアの中で確立されているわけであるからして、これを「マンネリだ」と揶揄するのは適切ではないかもしれない(って、以前、Robin Guthrieの作品を取り上げたときもほぼ同じ内容の事をしたためていた)。これが彼の芸風、シグネイチャー・サウンドであることは間違いない。

しかし、残念なことに楽曲に魅力が乏しい上、編曲が性急すぎて結果が見えてこない。斬新さもなければ毒も無い。少なくともこれはRockではない。Ambient的に聴き流そうとしても進行が陳腐で短か過ぎる。

正直言ってこの数年間、煮え切らない同じような音を何作も聴かされ続けて、うんざりしている自分の気持ちを誤魔化せない。少なからず影響を受け、追いかけて聴いていたアーティストだけに本当に残念だ。

もちろん、彼がNew Waveの騎手、Cocteau Twinsの重要メンバーにして、後のShoegazerに多大なる影響を与えた偉大な人物であることには間違い無いし、この評価が変わる事は考えられない。未だに衰えることのない製作意欲にも頭が下がる。

しかし、ここ数年のソロ作品を客観的に聞き直して、極度に音響技術に頼り、楽曲を軽視した現在の路線を続ける事に将来があるかどうか考えてみて欲しいと思う。作曲は誰かに任せるとか、チェンバー・オーケストラと競演してみるとか、ちょっと考えればいくらでも今の音響的な良さを損なわずに新しい境地は切り開けると思うんだよなぁ。

次回作に期待・・・するとガッカリさせられるような気がしないでもないが、多分、俺は次回作も買うんだと思う・・・

あ、色々と否定的な事を書いたが、今までRobin Guthrieを聴いた事の無い、音楽に「癒し」を求めているNew Age Musicのファンには推奨します。非常に解り易く、包み込んでくれるような優しい音響で、何も考えずに音に身を任せれば夢心地になれるでしょう。

* * * * * * * * 追記 * * * * * * * *

先日、ある記事に、見ず知らずの方から「2010年の作品のレビューを2012年にやってんじゃねーよ遅れてるぞお前」というような、そこはかとなく悪意を感じるコメントを頂戴しました。ご指摘ありがとうございます(笑)。ムカついたので、即時、コメントは消去させて頂きました(爆)。

しかし、そもそもこのブログは最新の音楽情報を提供することを目的としておりません。表題下にも、「昔聴いていた音楽にまつわる記憶や、最近聴いた音楽の紹介を中心に音楽生活を気ままに綴る」と、お断りしているように、これからも時代とは無関係に好きな音楽を好きな時に取り上げて行くつもりです。あしからずご了承のほどを。

しかしながら、ここ数年の彼のソロ作品は、音響的にはそこそこ魅力的だが、あまりにも似通っていてさらっと短い曲が多く、アルバムを通して聴いても満足感を得られない傾向があった。「今回も似たようなことになっていないだろうか?いや、多分、そうなっているのではないか?」との疑念と覚悟を持って聴いた。

FORTUNE / ROBIN GUTHRIE

1曲目。密やかなドラムの音でアルバムは幕を開け、注意深く曲は進行していく。が、最初の展開部分で既にRobinのカラー全開となる。終盤部分、繰り返しのパターンがあるものの、盛り上がることもなく、あっさり終わる。

2曲目。控えめなドラム、クリーンなギター・サウンドのワルツ。展開部分では不穏なコードを一瞬使うところといい、まるでCocteau Twinsのようだ。これも盛り上がる事もなく、余韻を残さずあっさり終わる。

3曲目。若干、気を持たせるようなアンニュイな始まり方。リズムの取り方に若干の工夫の跡が聴いて取れるものの、もちろん、大きな展開もなくあっさりと終わる。

4曲目。冒頭部分にきかれるシンセとギターのフリーフォームな絡みはなかなかいい、と、思いつつ聴き進めていると、そのまま終わってしまう。まぁ、アルバムのバリエーションとしてはありかな。

5曲目。これ、困ったな。他の曲同様、過剰なまでのリバーブがかけられたギターが全編を支配したスローな典型的なNew Age風の曲。何の盛り上がりも大した進行も無く終わる。

6曲目・・・もうこれ以上言及する必要も無いだろう。とにかく、最後までこんな感じです。

全体を通して聴いてみた印象。彼らしい空間的な広がりを重視した心地よい音がアルバムを支配している。ギターの音はどこまでもクリーン。いや、真にクリーンなわけではなく、コーラス・エフェクトやディレイ、リバーブを多用した奥行きのある音響設計。ま、Robin Guthrieの作品を聴いた事のある人なら誰でもわかる、おなじみの「あの音」である。ボーカルは不在であり、ギターのメロディーも曖昧なのに、メロディーラインを想起させられる、誘導型の音作り。これは才能と言っていいのだろう。

でも、思ってしまう。「これ、何かのカラオケですか?それとも未完成なんですか?」

プレイ・スタイルや音響設計方法は長年のキャリアの中で確立されているわけであるからして、これを「マンネリだ」と揶揄するのは適切ではないかもしれない(って、以前、Robin Guthrieの作品を取り上げたときもほぼ同じ内容の事をしたためていた)。これが彼の芸風、シグネイチャー・サウンドであることは間違いない。

しかし、残念なことに楽曲に魅力が乏しい上、編曲が性急すぎて結果が見えてこない。斬新さもなければ毒も無い。少なくともこれはRockではない。Ambient的に聴き流そうとしても進行が陳腐で短か過ぎる。

正直言ってこの数年間、煮え切らない同じような音を何作も聴かされ続けて、うんざりしている自分の気持ちを誤魔化せない。少なからず影響を受け、追いかけて聴いていたアーティストだけに本当に残念だ。

もちろん、彼がNew Waveの騎手、Cocteau Twinsの重要メンバーにして、後のShoegazerに多大なる影響を与えた偉大な人物であることには間違い無いし、この評価が変わる事は考えられない。未だに衰えることのない製作意欲にも頭が下がる。

しかし、ここ数年のソロ作品を客観的に聞き直して、極度に音響技術に頼り、楽曲を軽視した現在の路線を続ける事に将来があるかどうか考えてみて欲しいと思う。作曲は誰かに任せるとか、チェンバー・オーケストラと競演してみるとか、ちょっと考えればいくらでも今の音響的な良さを損なわずに新しい境地は切り開けると思うんだよなぁ。

次回作に期待・・・するとガッカリさせられるような気がしないでもないが、多分、俺は次回作も買うんだと思う・・・

あ、色々と否定的な事を書いたが、今までRobin Guthrieを聴いた事の無い、音楽に「癒し」を求めているNew Age Musicのファンには推奨します。非常に解り易く、包み込んでくれるような優しい音響で、何も考えずに音に身を任せれば夢心地になれるでしょう。

* * * * * * * * 追記 * * * * * * * *

先日、ある記事に、見ず知らずの方から「2010年の作品のレビューを2012年にやってんじゃねーよ遅れてるぞお前」というような、そこはかとなく悪意を感じるコメントを頂戴しました。ご指摘ありがとうございます(笑)。ムカついたので、即時、コメントは消去させて頂きました(爆)。

しかし、そもそもこのブログは最新の音楽情報を提供することを目的としておりません。表題下にも、「昔聴いていた音楽にまつわる記憶や、最近聴いた音楽の紹介を中心に音楽生活を気ままに綴る」と、お断りしているように、これからも時代とは無関係に好きな音楽を好きな時に取り上げて行くつもりです。あしからずご了承のほどを。

Piano Music / Simon Jeffes [Ambient/New Age/Experimental]

音楽作品の主流媒体がLPからCDに移行し始まった当初から、付加価値をつける為か、CDにはボーナストラックがつきものだった。しかしながら、良く見かける『日本盤のみボーナストラック収録』と表示のあるCDは、その編集方法に工夫が全く見られない物がほとんどで、本編との区別が不可能な繋がった形で無造作に並べて収録されていたりすることが多く、この傾向は現在でもあまり変わらない。これは曲配列に注意を払って作品作りをしたアーティストにとっては非常に不本意なことだと思う。

この状況を打開する為か、一部のこだわりを持ったアーティストの中には、ボーナストラックを意表をつく方法で収録する動向が見られる。例えばNirvanaのNevermindやIn Uteroに付加されたボーナストラックは、アルバム本編終了後、10分以上空白をおいて収録されていた。また、Nine Inch Nailsはアルバム本編終了後、空白のトラックを延々と並べ、98曲目、99曲目(CDの製品企画上、99以上トラックはつくれない)にボーナス曲を収録した。Marylin Mansonも似たような手法を使ったが、あれはボーナストラックというより、隠しトラックと言った方がしっくり来る曲(?)だった。また、Liz PhairはCDにシリアルナンバーを付与したカードを封入し、Webより1回のみボーナストラックをダウンロード出来る権利を付与するという斬新な手法をとった。ボーナストラックのみを別ディスクにするという大胆な手法もよく見られるが、その結果、単価が上がってしまうのでは本末転倒なのだけれど。

いずれにせよ、これらの工夫は、「ボーナストラックはあくまでもおまけであり、アルバムの流れを構成するものではない」という、アーティスト側のこだわりが尊重された結果だろう。

しかし、ここ数年の非常によろしくない傾向として、既発の古い作品をマスタリングし直して再発売する際、大量のボーナストラックで付加価値をつけるのがあたかも常識のようになっている。

勿論、それら全てが悪いとは言わない。例えばThe WhoのLive At The Leadsの様に、コンサートでは実際に演奏されながらも作品化するにあたって収録時間の都合で漏れてしまった曲を、媒体の収録時間が長くなった為に追加することが可能になったりした例もあるし、Uriah HeepのMagician's Birthdayの様に、2枚組の大作を作るつもりでスタジオに入っていたのに、発売元が急がせた為に1枚もので発表せざるをえなくなってしまい、本来収録するつもりでレコーディングしながらも選曲から漏れた曲を追加する、と言ったやり方をする場合もある。

こういった『既存の作品の価値を下げない』ボーナストラックの追加については賛成だが、本編に収録されている曲のデモ・バージョンや、他人が勝手にリミックスしたバージョンや、曲のアイデアをスタジオでラフ・セッションした模様なんぞ聴かされてもなーんも有り難みなんぞないどころか、鬱陶しいだけである。

特に、「昔LPで聴いていたアルバムをCDで持っていたい」という動機で購入したのに、つまらないボーナストラックが追加されていたりすると『青春の思い出』に水を差されたような気がしてガッカリである。大作主義が多いプログレの作品においてはなにをかいわんや、絶対にやめていただきたい。組曲形式の長い曲を聞き終わって満足感に浸っている時に、意図していなかったアレンジも演奏内容も音質も悪いデモ・バージョンなどが始まると腰砕けであり、余韻もへったくれもあったもんじゃない。本編の完成度さえ下げ、リスナーの思い入れを無為なものにする暴挙である、とすら思う事がある。

ま、それはさておき。

Piano Music / Simon Jeffes

Simon Jeffes没後6年が経過した2003年に発表されたこのCDに収録されている曲の数々は、Simon JeffesがPenguin Cafe Orchestraの主宰者として、Penguin Cafe Orchestraで実現することを視野に入れたアイデアをピアノで残しておいたものであり、これ自体を作品化することを目的に録音されたものではない。実際にPenguin Cafe Orchestraで演奏されている曲も数曲あるが、いわば『デモ・トラック集』であり、放っておいたらPenguin Cafe Orchestra作品のボーナス・トラックに流用されてしまいそうなものだが、幸いにもこうしてまとまった作品集として聴けるようになった。

故人の意思とは無関係に不完全な演奏が寄せ集められて作品の体裁になるなんて不本意なことかもしれない。俺も本来ならばこういった商売のやり方は嫌いである。また、ピアノという楽器を演奏しない(出来ない)俺にとってはこの作品集で聴かれる彼の技量がいかばかりのものかはわからない。中には中途半端にフェードアウトしている曲もある。元々Penguin Cafe Orchestraで作品化する為のアイデアを収録したものなので、全力で演奏しているわけではないだろうし、演奏技量や楽曲の完成度をこの作品の価値基準に持ってきてしまうと多分、アウトなんだと思う。

しかし、俺はこの作品に限ってはそういう不満は全くない。なぜなら、『一人ペンカフェ』と言ってしまってもいい程、Penguin Cafe Orchestraと雰囲気が良く似ており、(見方を変えればPenguin Cafe Orchestraの団員達はSimon Jeffesの意図を充分汲み取れていたということになる)独特のゆるさが聴いていて幸せな気分にさせてくれるからだ。最近はPenguin Cafe Orchestraより、こちらを聴くことの方が多い程だ。デモ・トラック集のはずなのに、生活音楽作品として最高の出来。

注意深く聴いてみると、曲によってはピアノの弦に一部手を加え(何か異物を挟む、等)、実験的なことをしているが、どう考えてもSimon JeffesがJohn Cageのプリペアド・ピアノの真似事をしたかったとは思えないので、これは多分、Japanese Piano Pieceという曲名から察するに、琴の音を真似たつもり、もしくは正式なレコーディングでは本物の琴を使うことを想定して作曲したのだと思われる。また、数曲で女声によるスキャットやシンセサイザー等もつかわれているが、これらは実際にどのようなアンサンブルにするかをより具体的にメンバーに説明するためのものだろう。当然、一気に録音されたものでは無いはずなのだが、極端な音質のバラつきもさほど感じさせず、通して聴いていて違和感は全くない。

発売当初は入手が困難で、(多分、作品の性質上、あまり大量にプレスしなかったんだと思う)某ショップで見かけたときは狂喜乱舞し値札も見ずに商品を手にレジカウンターに持って行き、予想を大幅に上回る請求金額に驚いた記憶があるが、近年再発されて入手しやすくなった。

ご存知の通り、Simon Jeffesは1997年に若くして亡くなっているが、近年、Penguin Cafe Orchestraの旧団員達が集まってコンサートを開催したようである。せっかくだからこういったSimon Jeffes存命時に作品化されなかったアイデアの数々からSimon Jeffesの意図を汲み取って、Penguin Cafe Orchestraとして作品化してくれないだろうか?切に望む。

【後日記】と、思っていたら、なんとSimon Jeffesの息子を中心に再結成し、今年、新しいアルバムも発表していたのね。ぜーんぜん知らなかった・・・

この状況を打開する為か、一部のこだわりを持ったアーティストの中には、ボーナストラックを意表をつく方法で収録する動向が見られる。例えばNirvanaのNevermindやIn Uteroに付加されたボーナストラックは、アルバム本編終了後、10分以上空白をおいて収録されていた。また、Nine Inch Nailsはアルバム本編終了後、空白のトラックを延々と並べ、98曲目、99曲目(CDの製品企画上、99以上トラックはつくれない)にボーナス曲を収録した。Marylin Mansonも似たような手法を使ったが、あれはボーナストラックというより、隠しトラックと言った方がしっくり来る曲(?)だった。また、Liz PhairはCDにシリアルナンバーを付与したカードを封入し、Webより1回のみボーナストラックをダウンロード出来る権利を付与するという斬新な手法をとった。ボーナストラックのみを別ディスクにするという大胆な手法もよく見られるが、その結果、単価が上がってしまうのでは本末転倒なのだけれど。

いずれにせよ、これらの工夫は、「ボーナストラックはあくまでもおまけであり、アルバムの流れを構成するものではない」という、アーティスト側のこだわりが尊重された結果だろう。

しかし、ここ数年の非常によろしくない傾向として、既発の古い作品をマスタリングし直して再発売する際、大量のボーナストラックで付加価値をつけるのがあたかも常識のようになっている。

勿論、それら全てが悪いとは言わない。例えばThe WhoのLive At The Leadsの様に、コンサートでは実際に演奏されながらも作品化するにあたって収録時間の都合で漏れてしまった曲を、媒体の収録時間が長くなった為に追加することが可能になったりした例もあるし、Uriah HeepのMagician's Birthdayの様に、2枚組の大作を作るつもりでスタジオに入っていたのに、発売元が急がせた為に1枚もので発表せざるをえなくなってしまい、本来収録するつもりでレコーディングしながらも選曲から漏れた曲を追加する、と言ったやり方をする場合もある。

こういった『既存の作品の価値を下げない』ボーナストラックの追加については賛成だが、本編に収録されている曲のデモ・バージョンや、他人が勝手にリミックスしたバージョンや、曲のアイデアをスタジオでラフ・セッションした模様なんぞ聴かされてもなーんも有り難みなんぞないどころか、鬱陶しいだけである。

特に、「昔LPで聴いていたアルバムをCDで持っていたい」という動機で購入したのに、つまらないボーナストラックが追加されていたりすると『青春の思い出』に水を差されたような気がしてガッカリである。大作主義が多いプログレの作品においてはなにをかいわんや、絶対にやめていただきたい。組曲形式の長い曲を聞き終わって満足感に浸っている時に、意図していなかったアレンジも演奏内容も音質も悪いデモ・バージョンなどが始まると腰砕けであり、余韻もへったくれもあったもんじゃない。本編の完成度さえ下げ、リスナーの思い入れを無為なものにする暴挙である、とすら思う事がある。

ま、それはさておき。

Piano Music / Simon Jeffes

Simon Jeffes没後6年が経過した2003年に発表されたこのCDに収録されている曲の数々は、Simon JeffesがPenguin Cafe Orchestraの主宰者として、Penguin Cafe Orchestraで実現することを視野に入れたアイデアをピアノで残しておいたものであり、これ自体を作品化することを目的に録音されたものではない。実際にPenguin Cafe Orchestraで演奏されている曲も数曲あるが、いわば『デモ・トラック集』であり、放っておいたらPenguin Cafe Orchestra作品のボーナス・トラックに流用されてしまいそうなものだが、幸いにもこうしてまとまった作品集として聴けるようになった。

故人の意思とは無関係に不完全な演奏が寄せ集められて作品の体裁になるなんて不本意なことかもしれない。俺も本来ならばこういった商売のやり方は嫌いである。また、ピアノという楽器を演奏しない(出来ない)俺にとってはこの作品集で聴かれる彼の技量がいかばかりのものかはわからない。中には中途半端にフェードアウトしている曲もある。元々Penguin Cafe Orchestraで作品化する為のアイデアを収録したものなので、全力で演奏しているわけではないだろうし、演奏技量や楽曲の完成度をこの作品の価値基準に持ってきてしまうと多分、アウトなんだと思う。

しかし、俺はこの作品に限ってはそういう不満は全くない。なぜなら、『一人ペンカフェ』と言ってしまってもいい程、Penguin Cafe Orchestraと雰囲気が良く似ており、(見方を変えればPenguin Cafe Orchestraの団員達はSimon Jeffesの意図を充分汲み取れていたということになる)独特のゆるさが聴いていて幸せな気分にさせてくれるからだ。最近はPenguin Cafe Orchestraより、こちらを聴くことの方が多い程だ。デモ・トラック集のはずなのに、生活音楽作品として最高の出来。

注意深く聴いてみると、曲によってはピアノの弦に一部手を加え(何か異物を挟む、等)、実験的なことをしているが、どう考えてもSimon JeffesがJohn Cageのプリペアド・ピアノの真似事をしたかったとは思えないので、これは多分、Japanese Piano Pieceという曲名から察するに、琴の音を真似たつもり、もしくは正式なレコーディングでは本物の琴を使うことを想定して作曲したのだと思われる。また、数曲で女声によるスキャットやシンセサイザー等もつかわれているが、これらは実際にどのようなアンサンブルにするかをより具体的にメンバーに説明するためのものだろう。当然、一気に録音されたものでは無いはずなのだが、極端な音質のバラつきもさほど感じさせず、通して聴いていて違和感は全くない。

発売当初は入手が困難で、(多分、作品の性質上、あまり大量にプレスしなかったんだと思う)某ショップで見かけたときは狂喜乱舞し値札も見ずに商品を手にレジカウンターに持って行き、予想を大幅に上回る請求金額に驚いた記憶があるが、近年再発されて入手しやすくなった。

ご存知の通り、Simon Jeffesは1997年に若くして亡くなっているが、近年、Penguin Cafe Orchestraの旧団員達が集まってコンサートを開催したようである。せっかくだからこういったSimon Jeffes存命時に作品化されなかったアイデアの数々からSimon Jeffesの意図を汲み取って、Penguin Cafe Orchestraとして作品化してくれないだろうか?切に望む。

【後日記】と、思っていたら、なんとSimon Jeffesの息子を中心に再結成し、今年、新しいアルバムも発表していたのね。ぜーんぜん知らなかった・・・

Ambient 4 - On Land / Brian Eno [Ambient/New Age/Experimental]

昨日、予約していたBrian Enoの新作が届いた。アンビエント風味を残しつつ、典型的なロックのフォーマットから外れながらも良質のポップミュージックを提唱した前作、Another Day On Earth、そして同様のアプローチがなされたDavid Byrneとの久々の共作、Everything That Happen Will Todayからどのような進化を遂げたのか、もしくは遂げなかったのか、期待に胸膨らませていたのだが、ものの見事に裏切ってくれた。

まだ充分咀嚼できていないので詳しく内容についての言及は避けるが、前作のようなある意味、牧歌的な雰囲気を期待すると肩透かしを食らうので要注意。逆に、Ambient Tecno時代のEnoが好きな人にはお勧めかも。

いずれこの新作、Small Craft On A Milk Seaについては言及することにしておいて。

先日体調を崩し、日中横になった。が、別に眠いわけではなく、頭は起きているので、「なにか音楽でも聴くか。こういう時にはやっぱアンビエントだな」と、ポータブル・スピーカーにiPodを繋げ、Music For Airportをかけたつもりが眼鏡をしていなかったのが災いし、別の作品を選択してしまった。

「あまり好きじゃないんだけど・・・しばらく聴いていなかったから、まぁいいか」と、そのままかけていたのだが・・・

Ambient 4 - On Land / Brian Eno

Enoが手がけた一連のAmbient作品の中でも、ある意味最も非音楽的な作品である。

Brian Enoがアンビエントを提唱した背景には、本人が交通事故にあってベッドから動けない状態にあり、ラジオのスイッチも音量も操作出来ずにそこにある音を受け入れるしかなかった時に、音による環境設計を思いついた、ということがある、というのは周知の事実であると思う。

これは個人的に、かつ感覚的に非常に共感できる部分がある。なぜなら、自分自身、過去に事故で腕を粉砕骨折し、丸一ヶ月、病院のベッドにベルトで固定されていた時期があったからだ。当時の俺は小学校6年生。主に母親が付き添いをしてくれたが、家事もあり、当然、俺にかかりっきりという訳にはいかない。祖母も面倒を見てくれたが、それにも限界があり、どうしても一人になる時間が出来てしまう。ソニー製のトランジスタ・ラジオを病室に持ち込み、主にFENを聴いていたが、(俺の洋楽偏重傾向はこの時に出来上がったのだと思う)運悪く一人の時にラジオが枕元に無いと、好みではない番組に切り替わったり、受信状態が悪くなったりしても再チューニング出来ず、好きではないタイプの曲を延々と我慢したり、ピーピーガーガーという音を聴き続けねばならない。スイッチを消すことも、音量を下げることも出来ない。この苛立ち。

多分、Brian Enoも似たような環境に置かれ、「聴き続けていても邪魔にならない音楽」、そして、「存在を主張せず、環境を心地よく変化させる音楽」の発想に至ったものだと思われる。

アンビエント・シリーズ第一作となるMusic For Airportは、飛行機嫌いのEnoが空港で聴いたら搭乗前の緊張が和らぐ音を想定して製作された、ということは有名だ。確かに、空間的に広い場所に多くの人が居るのに妙に騒がしくも無く、唐突に流れるアナウンス以外はざわざわとした音が支配する微妙な緊張感のある空間で、あの音が密やかに流れていたら(少なくとも俺は)緊張感が和らぐような気がする(俺もあまり飛行機での移動は好きではないので)。

続く二作目、Harold Buddとの共同名義によるThe Plateaux Of Mirrorは、環境音楽の傑作、と言ってよいだろう。Harold Buddの紡ぎ出すピアノの旋律は例えようも無く美しく、周辺を取り巻く環境ノイズを『忘れさせる』、もしくは『緩和させる』には最適である。

そして三作目、Laraaji名義のダルシマーによるDay Of Radianceは・・・う~ん、微妙だな。音響的には非常に面白いし、美しいことはわかる。が、これはある程度心地よい音環境に置かれているとき、もしくは自分を取り巻く音響がプアーな時に最大の効果が得られるのではないか?つまり、音楽主導型の環境設計を目指したのではないだろうか?事実、過去にこのブログでも取り上げているが、この作品を聴きたくなったのは降雪により周囲の生活環境音がほとんど聞えない時であり、絶大な効果があったことを覚えている。

さて、肝心のアンビエント・シリーズ最終作となるこの作品の内容はといえば、低音が中心のホワイト・ノイズ、不規則な発信音、自然環境音(と思われる音響)を電気的に処理した音などの上に、様々な楽器によるメロディー未満の断続的なソロ演奏が密やかに配置され、ところどころ効果音(らしき音)が聴こえる、といった、全く謎なものである。

集中して聴いても楽曲自体に価値が見出せないし(ま、アンビエントの趣旨からすれば不思議ではないのであるが)、音響的にも必然性(何の?)が感じられなく、「曖昧模糊とした音響で聴き手を煙に巻く駄作」という評価が俺の中で長年定着していた。

のであるが。

冒頭の通り、日中体調を崩して横になってこの作品を聴くとは無しに流していた時、自分を取り巻く生活騒音とスピーカーから流れてくるこの作品に収録されている音の境界線が曖昧になっていることに気が付いたのである。

いやぁ、驚いた。

自分が音響的に好ましからざる環境に置かれている場合、通常は他の音響、例えば好きな音楽をかけるとか、テレビをつけるとかによって意識をそちらに集中させるのが最も簡単な騒音回避策だと思う。ところが、On Landは生活騒音、それは例えば遠くの線路を電車が通過する音、上空をヘリコプターが通過する音、はては隣家のガス湯沸し機の作動音。その他諸々の生活騒音を取り込み、それらと調和するでもなく、打ち消すでもなく、別の印象の音環境が形成され、それが耳障りにならないように設計されていたのだ(勿論、耳を覆いたくなるような大音量の騒音下では機能しない、と思われるが)。

もしかしたら、Brian Eno自身はこの作品を語るに際し、全く異なった事を言っているかもしれない。もしかしたら、俺がここで言っているような事を言っているかもしれない。それは俺は知らんし、知る必要もない。

しかし、俺は普通のリスナーとして、言葉による補強がなされないと「面白い」と思えない作品は、少なくともその時点で自分が必要としていない無い物だ、と判断することにしており、聴き方なんぞ受け取り側の都合で決めるものであって、発信者が「こう聴け」と強制することなぞ出来ない、と思っている。が、俺はこの作品に接して30年近くが経過した今、初めて俺なりの聴き方(使い方)を見つけ、この作品に対する俺的評価は一気に上がった。これは事実。

当然、この作品を大音量で聴いたり、ヘッド・フォンを使用したりするなど愚の骨頂。各曲のディテールを把握する必要なんぞない。自分を取り巻く生活騒音のレベルに合わせて音量を調整し、かけてみて欲しい。

まだ充分咀嚼できていないので詳しく内容についての言及は避けるが、前作のようなある意味、牧歌的な雰囲気を期待すると肩透かしを食らうので要注意。逆に、Ambient Tecno時代のEnoが好きな人にはお勧めかも。

いずれこの新作、Small Craft On A Milk Seaについては言及することにしておいて。

先日体調を崩し、日中横になった。が、別に眠いわけではなく、頭は起きているので、「なにか音楽でも聴くか。こういう時にはやっぱアンビエントだな」と、ポータブル・スピーカーにiPodを繋げ、Music For Airportをかけたつもりが眼鏡をしていなかったのが災いし、別の作品を選択してしまった。

「あまり好きじゃないんだけど・・・しばらく聴いていなかったから、まぁいいか」と、そのままかけていたのだが・・・

Ambient 4 - On Land / Brian Eno

Enoが手がけた一連のAmbient作品の中でも、ある意味最も非音楽的な作品である。

Brian Enoがアンビエントを提唱した背景には、本人が交通事故にあってベッドから動けない状態にあり、ラジオのスイッチも音量も操作出来ずにそこにある音を受け入れるしかなかった時に、音による環境設計を思いついた、ということがある、というのは周知の事実であると思う。

これは個人的に、かつ感覚的に非常に共感できる部分がある。なぜなら、自分自身、過去に事故で腕を粉砕骨折し、丸一ヶ月、病院のベッドにベルトで固定されていた時期があったからだ。当時の俺は小学校6年生。主に母親が付き添いをしてくれたが、家事もあり、当然、俺にかかりっきりという訳にはいかない。祖母も面倒を見てくれたが、それにも限界があり、どうしても一人になる時間が出来てしまう。ソニー製のトランジスタ・ラジオを病室に持ち込み、主にFENを聴いていたが、(俺の洋楽偏重傾向はこの時に出来上がったのだと思う)運悪く一人の時にラジオが枕元に無いと、好みではない番組に切り替わったり、受信状態が悪くなったりしても再チューニング出来ず、好きではないタイプの曲を延々と我慢したり、ピーピーガーガーという音を聴き続けねばならない。スイッチを消すことも、音量を下げることも出来ない。この苛立ち。

多分、Brian Enoも似たような環境に置かれ、「聴き続けていても邪魔にならない音楽」、そして、「存在を主張せず、環境を心地よく変化させる音楽」の発想に至ったものだと思われる。

アンビエント・シリーズ第一作となるMusic For Airportは、飛行機嫌いのEnoが空港で聴いたら搭乗前の緊張が和らぐ音を想定して製作された、ということは有名だ。確かに、空間的に広い場所に多くの人が居るのに妙に騒がしくも無く、唐突に流れるアナウンス以外はざわざわとした音が支配する微妙な緊張感のある空間で、あの音が密やかに流れていたら(少なくとも俺は)緊張感が和らぐような気がする(俺もあまり飛行機での移動は好きではないので)。

続く二作目、Harold Buddとの共同名義によるThe Plateaux Of Mirrorは、環境音楽の傑作、と言ってよいだろう。Harold Buddの紡ぎ出すピアノの旋律は例えようも無く美しく、周辺を取り巻く環境ノイズを『忘れさせる』、もしくは『緩和させる』には最適である。

そして三作目、Laraaji名義のダルシマーによるDay Of Radianceは・・・う~ん、微妙だな。音響的には非常に面白いし、美しいことはわかる。が、これはある程度心地よい音環境に置かれているとき、もしくは自分を取り巻く音響がプアーな時に最大の効果が得られるのではないか?つまり、音楽主導型の環境設計を目指したのではないだろうか?事実、過去にこのブログでも取り上げているが、この作品を聴きたくなったのは降雪により周囲の生活環境音がほとんど聞えない時であり、絶大な効果があったことを覚えている。

さて、肝心のアンビエント・シリーズ最終作となるこの作品の内容はといえば、低音が中心のホワイト・ノイズ、不規則な発信音、自然環境音(と思われる音響)を電気的に処理した音などの上に、様々な楽器によるメロディー未満の断続的なソロ演奏が密やかに配置され、ところどころ効果音(らしき音)が聴こえる、といった、全く謎なものである。

集中して聴いても楽曲自体に価値が見出せないし(ま、アンビエントの趣旨からすれば不思議ではないのであるが)、音響的にも必然性(何の?)が感じられなく、「曖昧模糊とした音響で聴き手を煙に巻く駄作」という評価が俺の中で長年定着していた。

のであるが。

冒頭の通り、日中体調を崩して横になってこの作品を聴くとは無しに流していた時、自分を取り巻く生活騒音とスピーカーから流れてくるこの作品に収録されている音の境界線が曖昧になっていることに気が付いたのである。

いやぁ、驚いた。

自分が音響的に好ましからざる環境に置かれている場合、通常は他の音響、例えば好きな音楽をかけるとか、テレビをつけるとかによって意識をそちらに集中させるのが最も簡単な騒音回避策だと思う。ところが、On Landは生活騒音、それは例えば遠くの線路を電車が通過する音、上空をヘリコプターが通過する音、はては隣家のガス湯沸し機の作動音。その他諸々の生活騒音を取り込み、それらと調和するでもなく、打ち消すでもなく、別の印象の音環境が形成され、それが耳障りにならないように設計されていたのだ(勿論、耳を覆いたくなるような大音量の騒音下では機能しない、と思われるが)。

もしかしたら、Brian Eno自身はこの作品を語るに際し、全く異なった事を言っているかもしれない。もしかしたら、俺がここで言っているような事を言っているかもしれない。それは俺は知らんし、知る必要もない。

しかし、俺は普通のリスナーとして、言葉による補強がなされないと「面白い」と思えない作品は、少なくともその時点で自分が必要としていない無い物だ、と判断することにしており、聴き方なんぞ受け取り側の都合で決めるものであって、発信者が「こう聴け」と強制することなぞ出来ない、と思っている。が、俺はこの作品に接して30年近くが経過した今、初めて俺なりの聴き方(使い方)を見つけ、この作品に対する俺的評価は一気に上がった。これは事実。

当然、この作品を大音量で聴いたり、ヘッド・フォンを使用したりするなど愚の骨頂。各曲のディテールを把握する必要なんぞない。自分を取り巻く生活騒音のレベルに合わせて音量を調整し、かけてみて欲しい。

Aqua / Edgar Froese (実験は成功したのか?) [Ambient/New Age/Experimental]

シンセによるビートの創出という斬新な手法を開発したTangerine DreamがPhaedraを発表した1974年、そのTangerine Dreamの主催者、Edgar Froeseが謎な作品でソロ・デビューした。

Aqua / Edgar Froese

とりあえず、全4曲を解説(と言うほどのものではないが)してみようと思う。

アルバム1曲目に配置された表題作のAquaは清流の音を思わせる効果音で幕を開ける。時折ホワイト・ノイズを交えながら浮遊系シンセがメロディー未満の音響を聞かせる。ほぼ全編に渡って魚の筋肉が活発に活動している姿を連想させる音が聴かれる。まるで自分が魚になって川を遡上しているようなイメージ。シンセによるビートは一切聴かれない。

続くPanorphelia。規則的に聴かれるホワイト・ノイズ。若干の雑音成分を含んだストリングス系の音が不安感を煽るメロディーらしきものを奏し、時折重層化する。もごもごとした低音のシンセが同じフレーズを繰り返すが、ビートの出現には至らない。

LPではB面の一曲目だったNgc 891でようやくシンセによる低音のフレーズの繰り返しによりビートの出現が聴いて取れる。様々な音が参入し、メロディーらしきものを聴かせる。冒頭を始めとして、何回かジェット機が上空を通過する音が聴かれる。音楽的な必然性は感じられないのだが…

最終曲となるUplandではAquaと似たような音響がほぼ全編を貫いている。メインのメロディーを奏するのはオルガン。効果音を挟みながらこれでもかとばかりに延々と冗長な演奏が続く。最後の1分間はテープの逆回転による怪しい音響でアルバムは幕を閉じる。

以上。とにかく全編を通してこれでもかと効果音が聴かれる。いくら実験精神が旺盛とは言え、謎な作品だ…

それにしても、なぜにここまで自然効果音を使い、様々な音色を頻繁に使い分けたのか?そしてなぜにここまで電子効果音にこだわったのか?

実はこの作品、ある特殊な録音の方法をしており(確かバイノーラル録音、とか言っていたような…)、特別なヘッドフォンを使うと音が立体的に聞こえるように設計されていたのだ。今でいうところのサラウンド効果である。多分、Aquaで聴かれる水が流れる音や、Ngc 891で頻出するジェット機の音はリアルに聴こえ、様々な効果音は右から左へ、かと思えば下から上へ、あるときは聴き手の周囲を取り囲み、ぐるぐると回転していたのではあるまいか?

しかし、このアルバム一枚のために高価な機材なんか買えるわけありません。

そんなわけで俺は一度もEdgar Froeseが設計した音環境でこの作品を聴いた事がない。というより、この作品を買ったほとんどの者がそうではなかったか、と思う。

「最先端の録音技術と機材を使い、最先端の音響を作り出したい」という意気込みは認めるが、残念ながらその気持ちは一般聴衆には伝わらなかった。

果たしてこの音響実験は成功していたのか?今となってはそれすら解らない…

【記述修正】ちょっと調べたところによると、バイノーラル録音とは、通常のヘッドフォンで再生することを想定されているものだったようだ。専用の再生装置が必要だと思っていた俺の記憶は間違っていたことになる。今度、ヘッドフォンで聴いてみるか。どんな臨場感のある音が広がるんだろう?

Aqua / Edgar Froese

とりあえず、全4曲を解説(と言うほどのものではないが)してみようと思う。

アルバム1曲目に配置された表題作のAquaは清流の音を思わせる効果音で幕を開ける。時折ホワイト・ノイズを交えながら浮遊系シンセがメロディー未満の音響を聞かせる。ほぼ全編に渡って魚の筋肉が活発に活動している姿を連想させる音が聴かれる。まるで自分が魚になって川を遡上しているようなイメージ。シンセによるビートは一切聴かれない。

続くPanorphelia。規則的に聴かれるホワイト・ノイズ。若干の雑音成分を含んだストリングス系の音が不安感を煽るメロディーらしきものを奏し、時折重層化する。もごもごとした低音のシンセが同じフレーズを繰り返すが、ビートの出現には至らない。

LPではB面の一曲目だったNgc 891でようやくシンセによる低音のフレーズの繰り返しによりビートの出現が聴いて取れる。様々な音が参入し、メロディーらしきものを聴かせる。冒頭を始めとして、何回かジェット機が上空を通過する音が聴かれる。音楽的な必然性は感じられないのだが…

最終曲となるUplandではAquaと似たような音響がほぼ全編を貫いている。メインのメロディーを奏するのはオルガン。効果音を挟みながらこれでもかとばかりに延々と冗長な演奏が続く。最後の1分間はテープの逆回転による怪しい音響でアルバムは幕を閉じる。

以上。とにかく全編を通してこれでもかと効果音が聴かれる。いくら実験精神が旺盛とは言え、謎な作品だ…

それにしても、なぜにここまで自然効果音を使い、様々な音色を頻繁に使い分けたのか?そしてなぜにここまで電子効果音にこだわったのか?

実はこの作品、ある特殊な録音の方法をしており(確かバイノーラル録音、とか言っていたような…)、

【記述修正】ちょっと調べたところによると、バイノーラル録音とは、通常のヘッドフォンで再生することを想定されているものだったようだ。専用の再生装置が必要だと思っていた俺の記憶は間違っていたことになる。今度、ヘッドフォンで聴いてみるか。どんな臨場感のある音が広がるんだろう?

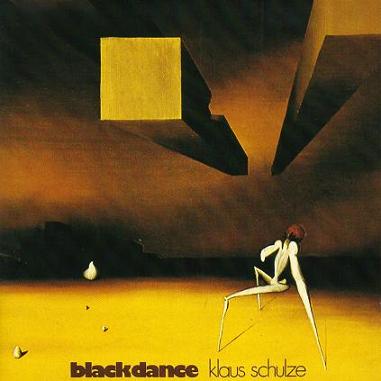

Black Dance / Klaus Schulze (救いの無い暗黒感) [Ambient/New Age/Experimental]

高校時代、通学路の途中に仲のいいロック好きの友人宅があって、毎日のように下校途中に寄っていた。彼は家族に干渉されることの少ないロフト(っつーか、屋根裏部屋)を与えられており、更に高校生の分際で大きなステレオを所持。当然、ロック好き仲間が集まり、新しいレコードを買っては彼の家に持ち寄り、聴きふけっていた。つまり、溜り場だったわけだ。

で、いつものようにクラブ活動で遅くなり、下校途中に彼の家に寄ると、丁度新しいレコードを買ってきたところだという。

友「おう、来たな。丁度レコード買ってきたんだよ」

俺「え、なに?」

友「クラウス・シュルツのブラック・ダンス」

俺「クラウス…何だって?」

友「クラウス・シュルツ!」

俺「…知らん…」

友「なんでも、このレコード聴いてバッド・トリップして死んだ奴が出たらしいぜ」

俺「え?」

友「俺、ちょっと一人で聴くのが怖くてさぁ」

俺「…俺だってこええよ…」

友「…聴く?」

俺「…聴くか…」

友「具合悪くなったら言えよ」

俺「ああ。お前もな」

友「じゃ、かけるからな。いいな?」

俺「あ、…ああ」

果たして流れてきたのは今まで聴いた事もないような不気味な音楽。俺は全神経を集中させ、音に没頭した。

友「おい、具合悪い?」

俺「…いや、音は気持ち悪いけど…」

友「…俺も…」

何事もなくA面終了。

友「なんだぁ、たいした事なかったな。はははは」

俺「そうだな。はははは。」

友「…B面も聴く?」

俺「…聴くしかねぇだろ…」

おお、これはA面よりも気持ち悪いぞ。何か起こりそうな気配…これはより一層神経を集中させねば…

と、思っていると、階段からおふくろさんが大声で声をかけた。

母「おーい、夕ご飯、何にする~?」(注:彼の家は個人商店を営んでおり、夕飯を店屋物にすることも多かったようだった)

友「友達来てるからカツ丼ふたつ~!」

俺「すまんな…」

と、まぁ、この作品とはこんな出会い方をした。

Black Dance / Klaus Schulze

発表は1974年。初期Tngerine Dream、初期Ash Ra Tempelをドラマーとして渡り歩いたKlaus Schulzeのソロ3作目(だったと思う)。当時、この作品を聴きながら薬物を摂取した者が帰らぬ人となった、という情報が流れて話題になったが、なぁに、たかだか高校生が引き出しの奥に隠したジョニー・ウォーカーを薄い水割りで飲みながら聴いたって何も起こるはずなんぞ無い。せいぜい悪酔いして気分が悪くなるのが関の山だっての(笑)。

実はこの作品、物凄く好きである。どのくらい好きかと言うと、ボーナス・トラックも無いのに、レーベル違いのCDを2枚購入したほどである。

LP時代はA面2曲、B面1曲。アルバム全体を通して、Klaus Schulzeの元々のキャリアであるドラムの音は聴かれない。リズムはもっぱら電子機材に任せている。そのリズムも音圧は皆無。音響的には必然性は感じられないが、その必要以上のスピードに切迫感を感じる。この上にコンガらしきパーカションも参入し、ところどころアクセントを入れる。これが効果的かと言えば…う~ん、微妙だな。

これらのリズムの上にストリングス系のキーボード、オルガン、シンセサイザーが被る。ところどころ不安感を煽るシンセによる(と思われる)効果音も入る。B面をぶち抜く曲では外部委託したと思われるボーカルがクラシカル風味の独唱を聞かせるが、これも特に曲とシンクロしているわけではなく、音響の一部として聴かれるべく収録しているようだ。

多分、A面の2曲目は時間あわせの為、もしくは少ない曲数の中でバリエーションを持たせる為に収録されたものだろう。ストリングス系のキーボードの即興演奏(多分)にエフェクト処理をした程度のもので、特筆すべきところは無い。

こう整理してみると「なんで俺はこの作品が好きなんだろう?」と思わないでもない。しかし、答えははっきりしている。

作品を横溢する救いの無い暗黒感が魅力的なのである。

万人に受けいられることを最優先目的につくられた『ポップ・ミュージック』以外の音楽、例えば『プログレッシブ・ロック』等を聴くとき、聴き手はより多様な期待をする。それは例えばミュージシャンシップ溢れる超絶テクニック、それは例えばクラシックの交響曲に通じるような高度なアンサンブル、それは例えば斬新な音響処理による未来感、などである。これらは気分を高揚させることを目的としている点で、アプローチこそ熱効率が悪いものの、『ポップ・ミュージック』と最終的な目的に大きな違いは無い。

しかし、それとは別に、『ネガティブな気分になる』、言い換えれば、不安になる音響に魅力を感じる者もいるのだ。そしてこの作品はこの『ネガティブな気分になる』ことに徹頭徹尾特化した作品、だと思っている。

前述の通り、それぞれの曲は大きな盛り上がりも無く、フラットで切迫感を煽るような演奏が淡々と進行する。一般的にはサイケデリック・ロック、もしくはプログレッシブ・ロックとして分類されるのが妥当なのだろう。多分にドラッグ・カルチャーを意識しての演奏だと思う。確かに薬物の類を摂取しながら聴いたらどこかに持っていかれそうだ。かといってPink Floydのような酩酊感を助長させるようなある意味エロティックな音ではなく、どこまでも醒めきった音。太陽が落ち、薄暗くなって気温が下がってきた荒涼とした乾ききった大地を目的地もわからないまま後ろから何者かに追い立てられて延々と走っているような感じ。

ところで、このジャケット・デザイン、どう考えてもシュール・リアリズムの巨人、サルバドール・ダリの作風に影響を受けているよなぁ…そういえば、Klaus Schulzeがかつて在籍していたTangerine Dreamはデビュー前にサルバドール・ダリとコラボレーションをやっていたっけ。ま、いずれにせよ、難解な暗黒系の音楽とシュール・リアリズム絵画の視覚に訴える相乗効果には絶大なものがあると思う。

後にKlaus SchulzeはTangerine Dreamと同様、シンセサイザーを多用し、New Ageの元祖的な扱いを受ける訳だが、あまりにも多作すぎて全て聴く事は不可能。たしか、数年前にはライブ・パフォーマンスを収録した80枚組というとんでもない作品を発表したと記憶している。

いくらステージは即興演奏だと言っても、それはやりすぎです!

で、いつものようにクラブ活動で遅くなり、下校途中に彼の家に寄ると、丁度新しいレコードを買ってきたところだという。

友「おう、来たな。丁度レコード買ってきたんだよ」

俺「え、なに?」

友「クラウス・シュルツのブラック・ダンス」

俺「クラウス…何だって?」

友「クラウス・シュルツ!」

俺「…知らん…」

友「なんでも、このレコード聴いてバッド・トリップして死んだ奴が出たらしいぜ」

俺「え?」

友「俺、ちょっと一人で聴くのが怖くてさぁ」

俺「…俺だってこええよ…」

友「…聴く?」

俺「…聴くか…」

友「具合悪くなったら言えよ」

俺「ああ。お前もな」

友「じゃ、かけるからな。いいな?」

俺「あ、…ああ」

果たして流れてきたのは今まで聴いた事もないような不気味な音楽。俺は全神経を集中させ、音に没頭した。

友「おい、具合悪い?」

俺「…いや、音は気持ち悪いけど…」

友「…俺も…」

何事もなくA面終了。

友「なんだぁ、たいした事なかったな。はははは」

俺「そうだな。はははは。」

友「…B面も聴く?」

俺「…聴くしかねぇだろ…」

おお、これはA面よりも気持ち悪いぞ。何か起こりそうな気配…これはより一層神経を集中させねば…

と、思っていると、階段からおふくろさんが大声で声をかけた。

母「おーい、夕ご飯、何にする~?」(注:彼の家は個人商店を営んでおり、夕飯を店屋物にすることも多かったようだった)

友「友達来てるからカツ丼ふたつ~!」

俺「すまんな…」

と、まぁ、この作品とはこんな出会い方をした。

Black Dance / Klaus Schulze

発表は1974年。初期Tngerine Dream、初期Ash Ra Tempelをドラマーとして渡り歩いたKlaus Schulzeのソロ3作目(だったと思う)。当時、この作品を聴きながら薬物を摂取した者が帰らぬ人となった、という情報が流れて話題になったが、なぁに、たかだか高校生が引き出しの奥に隠したジョニー・ウォーカーを薄い水割りで飲みながら聴いたって何も起こるはずなんぞ無い。せいぜい悪酔いして気分が悪くなるのが関の山だっての(笑)。

実はこの作品、物凄く好きである。どのくらい好きかと言うと、ボーナス・トラックも無いのに、レーベル違いのCDを2枚購入したほどである。

LP時代はA面2曲、B面1曲。アルバム全体を通して、Klaus Schulzeの元々のキャリアであるドラムの音は聴かれない。リズムはもっぱら電子機材に任せている。そのリズムも音圧は皆無。音響的には必然性は感じられないが、その必要以上のスピードに切迫感を感じる。この上にコンガらしきパーカションも参入し、ところどころアクセントを入れる。これが効果的かと言えば…う~ん、微妙だな。

これらのリズムの上にストリングス系のキーボード、オルガン、シンセサイザーが被る。ところどころ不安感を煽るシンセによる(と思われる)効果音も入る。B面をぶち抜く曲では外部委託したと思われるボーカルがクラシカル風味の独唱を聞かせるが、これも特に曲とシンクロしているわけではなく、音響の一部として聴かれるべく収録しているようだ。

多分、A面の2曲目は時間あわせの為、もしくは少ない曲数の中でバリエーションを持たせる為に収録されたものだろう。ストリングス系のキーボードの即興演奏(多分)にエフェクト処理をした程度のもので、特筆すべきところは無い。

こう整理してみると「なんで俺はこの作品が好きなんだろう?」と思わないでもない。しかし、答えははっきりしている。

作品を横溢する救いの無い暗黒感が魅力的なのである。

万人に受けいられることを最優先目的につくられた『ポップ・ミュージック』以外の音楽、例えば『プログレッシブ・ロック』等を聴くとき、聴き手はより多様な期待をする。それは例えばミュージシャンシップ溢れる超絶テクニック、それは例えばクラシックの交響曲に通じるような高度なアンサンブル、それは例えば斬新な音響処理による未来感、などである。これらは気分を高揚させることを目的としている点で、アプローチこそ熱効率が悪いものの、『ポップ・ミュージック』と最終的な目的に大きな違いは無い。

しかし、それとは別に、『ネガティブな気分になる』、言い換えれば、不安になる音響に魅力を感じる者もいるのだ。そしてこの作品はこの『ネガティブな気分になる』ことに徹頭徹尾特化した作品、だと思っている。

前述の通り、それぞれの曲は大きな盛り上がりも無く、フラットで切迫感を煽るような演奏が淡々と進行する。一般的にはサイケデリック・ロック、もしくはプログレッシブ・ロックとして分類されるのが妥当なのだろう。多分にドラッグ・カルチャーを意識しての演奏だと思う。確かに薬物の類を摂取しながら聴いたらどこかに持っていかれそうだ。かといってPink Floydのような酩酊感を助長させるようなある意味エロティックな音ではなく、どこまでも醒めきった音。太陽が落ち、薄暗くなって気温が下がってきた荒涼とした乾ききった大地を目的地もわからないまま後ろから何者かに追い立てられて延々と走っているような感じ。

ところで、このジャケット・デザイン、どう考えてもシュール・リアリズムの巨人、サルバドール・ダリの作風に影響を受けているよなぁ…そういえば、Klaus Schulzeがかつて在籍していたTangerine Dreamはデビュー前にサルバドール・ダリとコラボレーションをやっていたっけ。ま、いずれにせよ、難解な暗黒系の音楽とシュール・リアリズム絵画の視覚に訴える相乗効果には絶大なものがあると思う。

後にKlaus SchulzeはTangerine Dreamと同様、シンセサイザーを多用し、New Ageの元祖的な扱いを受ける訳だが、あまりにも多作すぎて全て聴く事は不可能。たしか、数年前にはライブ・パフォーマンスを収録した80枚組というとんでもない作品を発表したと記憶している。

いくらステージは即興演奏だと言っても、それはやりすぎです!